カイロプラクティックでは、外的要因に意識を向けるのではなく、体の内側に意識を向けています。体内にこそ根本的な原因があると考え、喘息にアプローチしていきます。

人間や動物は必ず酸素を体内に取り込みます。鼻や口から取り入れた空気は、気管支という管状の器官を通って肺に届きます。この過程で微量の異物や細菌も一緒に取り込まれますが、体はその異物を排除するために、気管支をきれいに保つ役割を果たす粘液を分泌します。この粘液が異物をキャッチし、体にとって有害なものを外に排出します。このプロセスが痰として現れるのです。私たちの体は、神経を通じて脳と常にコミュニケーションを取り、体の状態を把握し、健康を守るために働き続けています。

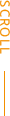

しかし、もし脳と体の間にコミュニケーションの異常が生じたらどうでしょうか?脳が体の状態を正確に把握できなくなると、この状態をカイロプラクティックでは「サブラクセーション」と呼びます。サブラクセーションが起こると、神経機能が低下し、気管支の防御反応が過剰になります。その結果、気管支が過剰に収縮し、喘息を引き起こす原因になります。また、脳が外部環境の変化を把握できないことも喘息の引き金となります。神経伝達が正常であれば、異物が侵入した際に体はすぐにそれを認識し、適切な量の粘液を分泌して異物を排出します。

このように、喘息は決して悪いものではなく、体のバランスが乱れていることを知らせる重要なサインです。そのサインを薬で単に隠すのではなく、しっかりと体の内側に向き合うことが大切だと言えるでしょう。カイロプラクティック・ケアにより、脳が体の状態を正確に把握することで、呼吸器系は適切に機能するようになります。

湿った喘息(Wet)

湿った咳は、痰が出る咳で、気管支の炎症によって分泌液が増えていることを示します。湿った咳は特に夜間に寝ることが困難になることが特徴で、成人よりも小児の喘息に多く見られます。湿った喘息は分泌液が過剰であり、交感神経が過剰に働いていることを意味しています。

乾いた喘息(Dry)

乾いた咳は痰が出ない咳で、化学物質のバランスが乱れていることが原因と考えられます。アレルギーの問題と関連し、乾いた喘息は体からの排毒反応とも関係があります。成人に多く見られ、特に甲状腺機能低下や副腎機能低下が原因となることがあります。また、便秘によって体内の排毒がうまくいかないことが、体内の化学物質のバランスを乱し、喘息を悪化させる要因となることもあります。

車:12分

車:12分 徒歩:48分

徒歩:48分